لا يختلف اثنان ولا تنتطح عنزان في أن النظام التعليمي يمثل رأس قاطرة انتقال المجتمعات من حالة الجمود والتخلف الاقتصادي والاجتماعي إلى آفاق المعاصرة والتنمية, وهو الأمر الذي أثبتته التجربة في العديد من دول العالم الثالث التي استطاعت تجاوز خانة التخلف وانتقلت إلى مربع الدول الحديثة والمتقدمة.

بقلم: بابكر فيصل بابكر

في هذا الخصوص كانت الجبهة الإسلامية القومية (الفرع السوداني لحركة الإخوان المسلمين) التي سيطرت على الحكم منذ عام 1989 عبر الانقلاب العسكري, قد طرحت نفسها كحركة بعث وتجديد تسعى لإحداث النهضة الحضارية ليس فقط على نطاق السودان ولكن في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وإذا كان التعليم هو رأس الرمح في عملية التنمية الشاملة, فإنه قد ثبت وبما لا يدع مجالا للشك (بلغة القانونيين) الفشل الذريع لمشروع الحكم الإسلاموي في السودان بعد أن سيطر بالكامل على مقاليد الدولة والحكم لثلاثة عقود حتى سقط بثورة شعبية عارمة في أبريل 2019.

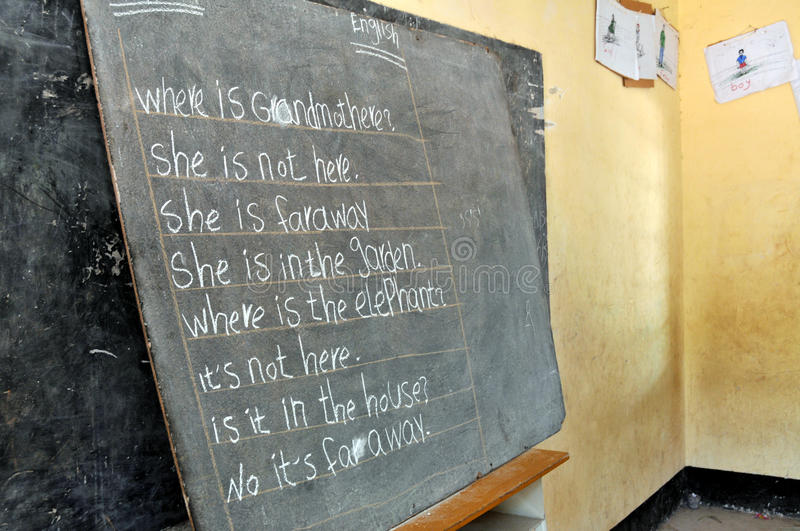

منذ الوهلة الأولى شرع النظام الإسلاموي في تغيير المناهج الدراسية بلا أساس علمي أو أهداف واضحة ووفقا لمنظور أيديولوجي مغلق وجامد وأحادي ينبني على الحفظ والتلقين والاجترار ولا يشجع على النقد والإبداع والابتكار. وقد وقع هذا التغيير ضمن خطة سياسية لا تضع التعليم في مقدمة أولوياتها حيث لم تتجاوز النسبة المالية المخصصة له أكثر من 3 بالمئة في جميع الميزانيات السنوية طوال فترة الحكم الإسلاموي.

وسرعان ما تبين الحصاد البائس لتلك السياسة, حيث تضاعف الفاقد التربوي عشرات المرات إذ يوجد في السودان اليوم حوالي 3 مليون طفل خارج نطاق التعليم بحسب أرقام منظمة “اليونسيف”, وكذلك ارتفعت نسبة الأمية في البلاد من 37 إلى 57 بالمئة وفقا لإحصاءات المجلس القومي لمحو الأمية, كما تراجع مستوى التعليم الجامعي تراجعا مخيفا بسبب الفصل التعسفي الذي طال مئات الأساتذة وهجرة الآلاف منهم لتدني الأجور وعدم توفر البيئة الصالحة للبحث.

يبدأ بملابس الطلاب ولا ينتهي بالشحن الجهادي العنيف

وقد تم إقصاء أصحاب الخبرات من رجال التربية والتعليم غير الموالين للتوجهات الإسلاموية في إطار سياسة “التمكين” البغيضة. وكذلك تم الحط من قدر المناهج السابقة عبر توظيف خدعة “أسلمة العلوم” التي تناقض المفهوم الصحيح لعالمية العلوم, كما عانى المعلم من ضعف المقابل المادي ومن التراجع في مجالات التأهيل والتدريب, وقد حدث كل هذا في ظل توجه رسالي عرف باسم “المشروع الحضاري” توهم أصحابه امتلاك الصواب الكامل.

أصبح التعليم في ظل الحكم الإسلاموي حقلاً للتجارب الفاشلة وغير المدروسة منذ أن اكتشف أحد وزراء الغفلة بعبقرية غير مسبوقة ما لم يكتشفه قبله الأفذاذ من كبار رجالات التربية والتعليم من أنّ تعليمنا قبل حكم الإسلامويين كان فاسداً وساق دليلاً على فساده بالقول أنَّ : المستعمر البريطاني قصد ب “طه القرشي” الرسول الكريم محمد.[1]

ثم شرعت الحكومة الإسلاموية في تغيير المناهج الدراسية بلا أساس علمي ووفق منظور آيديولوجي مغلق وجامد ورفعت يدها عن التعليم الحكومي بتبني سياسة الخصخصة التعليمية حتى انتهت إلى بدعة تخفيض سنوات التعليم العام من 12 إلى 11 عاما, وهى السياسة التي اكتنفها من جدل تربوي كثيف.

تمَّ كل ذلك ضمن خطة سياسية لا تضع التعليم في مقدمة أولوياتها لإحداث النهضة الشاملة, وفي إطار سياسة تحرير إقتصادي منفلتة و منحازة للفئات العُليا والغنيَّة في المجتمع, ووفق برنامج للتجييش المجتمعي يبدأ بملابس الطلاب ولا ينتهي بالشحن الجهادي العنيف في المقررات الدينية المتضخمة.

وبعد مرور ثلاثة عقود تبيَّن الحصاد البائس لتلك السياسة, حيث تضاعف الفاقد التربوي عشرات المرَّات وكان معظم ضحاياه في الأساس من أبناء الأسر رقيقة الحال والفقيرة التي أصبح التعليم بالنسبة لها رفاهية صعبة المنال.

لمواجهة الإنهيار الكبير في التعليم لا بد من تبني عملية إصلاحية تطال نهج التحكم وعقلية السيطرة, حيث يتوجب إشراك كافة السودانيين من أهل الدراية والمعرفة في المراجعة الشاملة لأوضاع التعليم وفي التخطيط للعملية التعليمية من أجل إحداث التغيير المنشود.

لا مناص كذلك من تحديد فلسفة وبرامج وأهداف العملية التعليمية بوضوح, هل نُريد تكوين صُناَّع التقدم والإبتكار والإبداع أم نهدف لتخريج محاربين ومقاتلين ووعَّاظ ؟ الخيارالأول يقودنا لتضمين قيم التعددية وكونية العلم والمعرفة واحترام الاختلاف والإعلاء من قيمة حقوق الإنسان في مناهج التعليم, أمَّا الخيار الثاني فلن يؤدي الا للمزيد من الأجيال المعزولة عن العالم وعن حركة تطوُّر العلم.

أزمة التعليم لا تنفصل عن مجموع أزمات السودان السياسية والإقتصادية والإجتماعية

النهج المغلق والمعزول عن العالم وعن حركة تطوُّر العلم يحول دون وضع برامج حديثة ومواكبة في علوم مثل الرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء والكمبيوتر, فهو لا يعتني باللغة الإنجليزية التي بدونها لا يمكن مواكبة التطورات العلمية في العالم, وهو كذلك لا يستفيد من تجارب الدول التي أنجزت تطورات كبيرة في برامج التعليم.

حدَّثني صديق نقلاً عن قريبه الديبلوماسي بوزارة الخارجية السودانية حول فترة عمل قضَّاها الأخير في ماليزيا, حيث كان مصدر شكواهم الرئيسي هو استقبال العشرات وربما المئات من الوفود الحكومية التي تأتي بحسب قوله ” لدراسة التجربة الماليزية”, وقد استمر هذا الحال لسنوات طويلة دون أن يظهر أدنى أثر ايجابي لتلك الزيارات و الدراسات على الواقع المزري لمؤسسات الدولة وأجهزة الإدارة و الخدمة المدنية , والسبب الرئيس لذلك هو أنَّ الإختلاف بين التجربتين يكمن في طبيعة النظام السياسي وفي الرؤية الكلية لأهداف التنمية ووسائل تحقيقها.

ويُخبرك العارفون بالتجربة الماليزية بأنَّ التعليم كان رأس الرمح في عملية التنمية والنهوض, وقد تمَّ الإهتمام باللغة الانجليزية, خصوصاً في تعليم الرياضيات والعلوم, وتم ابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج ( أوروبا وأمريكا).

ويجدرُ بنا أن نذكر في هذا الخصوص أنَّ دولة ماليزيا تُخصِّص ما بين 20 -25 % من ميزانيتها السنوية للتعليم والتدريب, وهى تُنفق على التعليم ثلاثة أضعاف ما تُنفِقهُ على الجيش والدفاع. نعم, ثلاثة أضعاف !

مواضيع قد تهمك

قد أنجزت ماليزيا معجزتها التنموية بتبني رؤية شاملة للإقتصاد والمجتمع والسياسة, وكان إصلاح التعليم والخدمة المدنية – ضمن جوانب أخرى – هما ركيزتا قاطرة التنمية التي سارت في قضبان راسخة هى نظام الحكم حيث لم تشهد ماليزيا إنقلاباً عسكرياً يقطع طريق النهضة الحضارية. أخيراً نقول : أزمة التعليم لا تنفصل عن مجموع أزمات السودان السياسية والإقتصادية والإجتماعية, هى أزمة مرتبطة بالأساس بالعقلية المُتحكِمة التي لا تُجيد السير إلا في طريق لإتجاه واحد, ويستعصي عليها قبول أى شخص يسير في الإتجاه المعاكس, وبالتالي فإنه سيتعذر حلها طالما لم يقع تغيير جذري في طبيعة تلك العقلية.

[1] “طه القرشي” هو بطل قصة في المنهج الدراسي السوداني السابق للحكم الإسلاموي, إذ تحكي القصة عن طه الطالب النجيب الذي يشعر بالألم فيتغيب عن المدرسة بسبب ذهابه لطبيب القرية فيطلب منه والده مراسلة مدير المدرسة واخباره بالقصة وبدوره يكتب الطبيب للمدير ويخبره بأعراض الاسهال والمغص الذي يتعرض لها طه والتحاليل التي أثبتت إصابته بمرض الدسنتاريا المعدية مما يستوجب بقاء طه لمدة 10 أيام في الحجر الطبي. تم تحريف القصة من قبل أحد وزراء الحكم الإسلاموي الذي قال أن المقصود من إطلاق إسم “طه القرشي” على بطل القصة هو إزدراء الرسول الكريم محمد الذي من أسماءه أيضاً “طه”, كما أنه ينتسب لقبيلة قريش “القرشي” !