بلاد ما بين النهرين ووادي النيل تتميزان بتطورهما التاريخي الذي تأسس على الزراعة كمصدر أساسي للتقدم الحضاري. لعبت القرية الزراعية دوراً أساسيا في تكون الحضارة. ويمكن القول انها كانت مرحلة انتقالية بين البداوة والتمدن.

بقلم: محمد الصندوق

كل من ثقافة البادية والريف والمدينة كيانات حركية متغيرة مع الزمن ولكن تقبل المعاصرة يتدرج من الابطئ في البادية الى الأسرع في المدينة التي تعيش حالة تطور ديناميكي عالي وهي مصدر التطور والتحديث المستمر. في حين تبقى ثقافة البادية والقرية عصية عن تقبل التحديث السريع وتكون بمثابة خزان لما هو قديم متوارث ومقدس من أفكار وعادات وتقاليد.

اتجاه التطور الحضاري

يرى تشايلد [1،2] ان الزراعة أدت الى الاستقرار القروي ثم الثورة الحضرية أدت الى نشوء المدن الأولى في بلاد ما بين النهرين ووادي النيل. كما ان ماكس فيبر [3] يربط تطور المدن تاريخيًا بالاقتصاد والسياسة والدين، ويعتبرها نتاجًا لتطور المستوطنات الزراعية إلى مراكز تبادل وتجميع. أن المدينة ليست مجرد توسّع مكاني، بل تحوّل نوعي من المجتمع التقليدي (القروي) إلى مجتمع حديث (المدني) [4]. المدن القديمة كانت مركز السلطة السياسية والدينية والتجارية والإنتاج الفني والثقافي. اما القرى فكانت المصدر الأساس للإنتاج الغذائي.

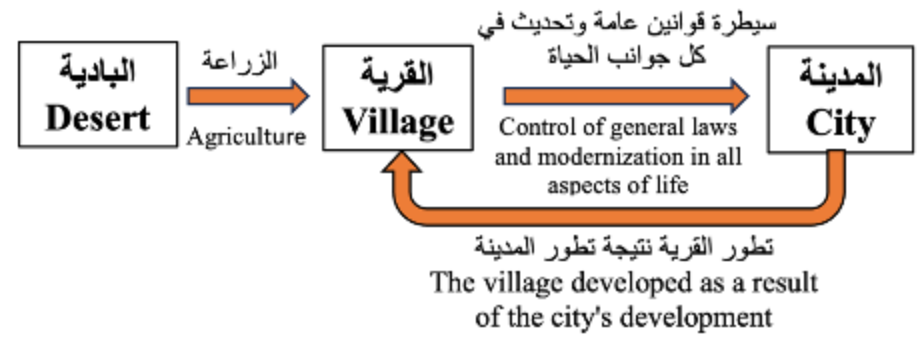

استنادا لأفضلية الثقافة المدنية يكون هذا التحول باتجاه الطبيعي نحو الأفضل. هذا التحول يستمر مع الزمن. مع بداية التطور الحضاري لم يكن هناك مفهوما المدينة والقرية ولكن بدء هذا يتطور مع تطور قدرات الانسان على فهم واستخدام الطبيعة. القرية تشكل حاجة ضرورية للمدينة وليس كما هو الحال بالنسبة للبادية. لذا فان تطور المدينة يؤدي الى تطور القرية. وهنا ستكون عملية التطور متبادلة وغير منفصلة. وهذا ما نجده في الغرب. بالرغم من كون القرية اقل تحضرا من المدينة ولكن نتيجة التبادل الكائن مع المدينة فإنها تعيش حالة تحديث مستمرة. وتكون القرية قريبة جدا من المدينة في تشكيلها وخدماتها وثقافة سكانها، الشكل 1 يبين عملية التطور الدائرية. هنا تطور مستمر بين المدينة والريف. حيث يشكل الريف الجانب الزراعي (الغذاء) في عملية التطور المستمرة.

شكل ١: التطور الطبيعي للنمط الثقافي الاجتماعي.

المدينة والريف المعاصرين

تتميز المدينة الحديثة بتطورها في مختلف الجوانب التي تساهم في تحسين جودة حياة سكانها. فهي مبنية على تخطيط عمراني منظم يشمل شوارع واسعة، مناطق خضراء، وأحياء متوازنة تجمع بين السكن والخدمات. وتُعدّ وسائل النقل المتقدمة من أبرز معالمها، حيث توفر شبكات مترو، حافلات ذكية، وطرق ممهدة تسهل التنقل وتقلل من الازدحام. كما تعتمد المدينة الحديثة على التكنولوجيا في مختلف المجالات، مثل الإدارة الإلكترونية، وأنظمة المراقبة الذكية، وخدمات الإنترنت السريعة، مما يسهم في تسهيل حياة المواطنين. إضافة إلى ذلك، تهتم هذه المدن بالاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، والحد من التلوث. ولا تغفل عن الجوانب الاجتماعية والثقافية، إذ توفر مراكز تعليمية وصحية متقدمة، إلى جانب مرافق ترفيهية وثقافية تعزز من التفاعل المجتمعي. كل هذه المميزات تجعل من المدينة الحديثة بيئة مثالية للعيش والعمل والنمو.

تترك ثقافة القرية انعكاس كبير على دور المدينة في كفاءة الإدارة والبناء

وكما ان هناك مميزات للمدينة المعاصرة فان القرية المعاصرة لها مميزاتها. تتميّز القرية المعاصرة بمزيج فريد من الحياة الهادئة والطبيعة الخلابة، مع مظاهر التقدم والتطور. فهي توفّر بيئة صحية ونقية بعيدًا عن التلوث والضجيج، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للراحة والاستجمام. كما شهدت القرى الحديثة تطورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث أصبحت مزوّدة بشبكات مياه وكهرباء وطرق ممهدة، إضافة إلى توفر خدمات الإنترنت والتعليم عن بُعد. وتعتمد القرية المعاصرة على الزراعة الذكية باستخدام تقنيات حديثة تزيد من جودة الإنتاج وتقلل من الجهد والوقت. ومن أبرز مميزاتها أيضًا الترابط الاجتماعي القوي بين السكان، حيث تسود المحبة والتعاون. كما أن تكاليف المعيشة في القرى عادةً ما تكون أقل من المدن، مع توفر مساحات أكبر للسكن والزراعة. وبفضل هذه المميزات، أصبحت القرية المعاصرة خيارًا مرغوبًا للعيش المستدام والمتوازن.

تختلف المدينة الحديثة عن القرية الحديثة من حيث نمط الحياة والخدمات، لكن كليهما يشتركان في مظاهر التقدم والتطور. فالمدينة الحديثة تُعرف بكثافة سكانها، وتنوع خدماتها، وتوفر وسائل النقل السريعة، والمراكز الصحية والتعليمية المتقدمة، بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على التكنولوجيا في مختلف المجالات. أما القرية المعاصرة، فرغم بساطتها، فقد شهدت أيضًا تطورًا ملحوظًا، حيث توفّرت فيها البنية التحتية الأساسية، كالطرق والكهرباء والإنترنت، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والحياة اليومية. وتتميّز المدينة بسرعة إيقاع الحياة وكثرة الفرص الاقتصادية، بينما توفّر القرية الهدوء، والراحة النفسية، والهواء النقي، إلى جانب الروابط الاجتماعية القوية. ويمكن القول إن المدينة الحديثة توفّر إمكانيات واسعة للتقدم المهني، بينما تمنح القرية المعاصرة بيئة مناسبة للعيش المستقر والصحي، وللإنتاج الزراعي المدروس وكل منهما يلبّي احتياجات فئة معينة من الناس بحسب نمط حياتهم وأولوياتهم.

مثل هذه المواصفات في حياة المدينة والريف المعاصرين تعود أساسا للتطور العلمي والتقني المتطور زمنيا كما موضح في الشكل 1.

النموذج الإنكليزي

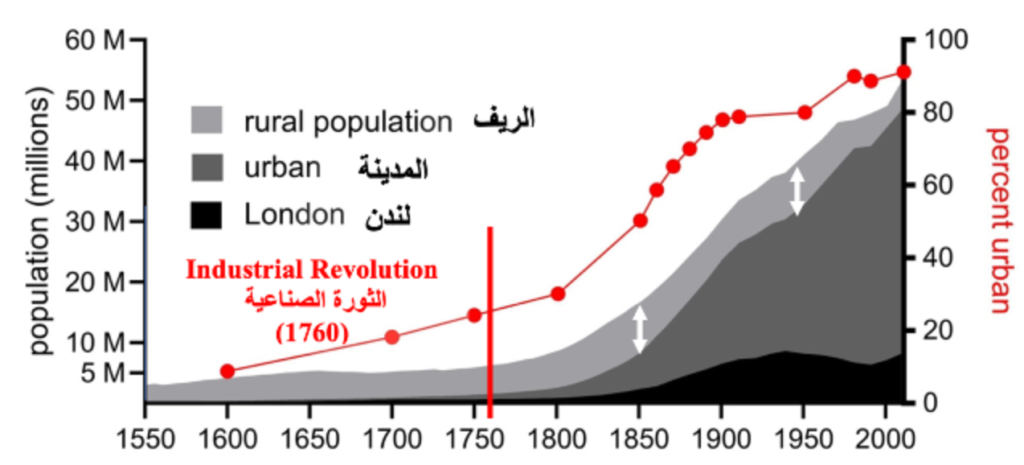

الشكل 1 يبين التفاعل المتبادل ما بين القرية والمدينة وهذا ما يقود الى تطور مستقر في كلى الطرفين. يبدو هذا واضحا في نمو السكان في إنكلترا وكما في الشكل 2.

الشكل ٢: التطور السكاني ما بين الريف والمدينة في إنكلترا. [5]

منحني النمو السكاني يبين ان القرية الإنكليزية نشأت قبل المدينة واخذت المدينة الحديثة تنمو بعد الثورة الصناعية (1760) ونموها السكاني مازال مستمرا. في ذات الوقت يبدو ان نفوس الريف تكاد ان تكون ثابتة تقريبا مع الزمن. بمعنى اخر ليس هناك هجرة واضحة من الريف باتجاه المدينة الحديثة قد تسبب انخفاضا في عدد السكان. وهذا ما يفسره النمط المتبادل بين الريف والمدينة كما في الشكل 1. اذ ان تبادل التحديث المستمر ما بين الريف والمدينة لا يسبب عجزا في الريف وقد يـودي الى الهجرة الجماعية باتجاه المدينة.

مشكلة التطور المنفصل للمدينة

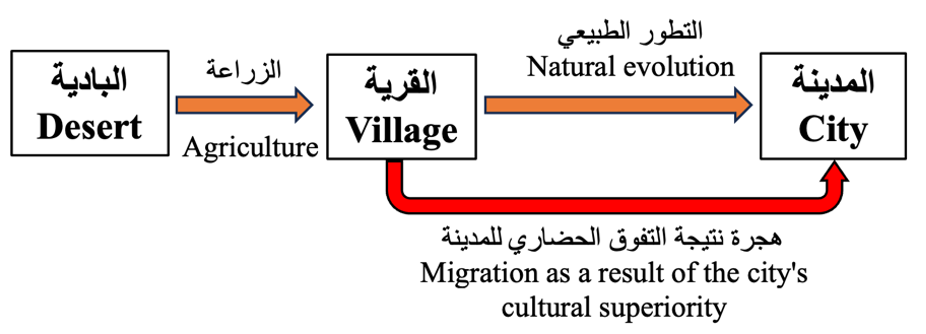

في الكثير من الدول النامية تكون المدن والقرى بعيدة عن التحديث. وعند بدايات النهوض يتم التركيز على المدن. وبذلك يكون تحديث المدينة متسارعا في حين تترك القرى او يكون تحديثها بطيئا جدا. عندما تكون المدينة عاجزة عن توفير سبل التطور في حياة القرية وسبل تطوير انتاجها الزراعي فأن المدينة ستتطور متسارعة بمعزل عن التطور البطيء او المعدوم للقرية. هذا التسارع سيخلق حاجز زمني ارتفاعه بحجم الفارق الحضاري المتطور بين المكانيين. تبقى القرية رافدا حيويا للمنتج الزراعي للمدينة دون ان ترفد المدينة القرية بالتطور الازم لتطور الحياة فيها. على المستوى الثقافي هنا ستكون القرية عبارة عن براد هائلة لخزن الماضي السحيق. ويخلق تناقضا ما بين حياة القرية وحياة المدينة وهذا بحد ذاته يسبب مشكلة اجتماعية هائلة. ولصعوبة الحياة في القرية مقارنة بالمدينة سيكون هناك نزوح باتجاه المدينة. الشكل 3 يبين الانتقال غير الطبيعي من القرية الى المدينة. الفرق واضح جدا ما بين الانتقالات الطبيعية في الشكل 1 والهجرة الجماعية غير الطبيعية في الشكل 3.

شكل ٣: الهجرة الجماعية غير الطبيعية

في الشرق الأوسط برزت هذه الإشكالية في الدول التي تشكلت بعد الحرب العالمية الاولي والتي كانت جزء من الدولة العثمانية. هذه الدول الحديثة التشكيل كانت معدمة عدى بعض مدنها. وكان هناك أساسا فرق حضاري كبير بين الريف والمدينة. بمعنى ان هذه المدن تطورت نسبيا عن القرى التابعة لها.

تناقص سكان الأرياف

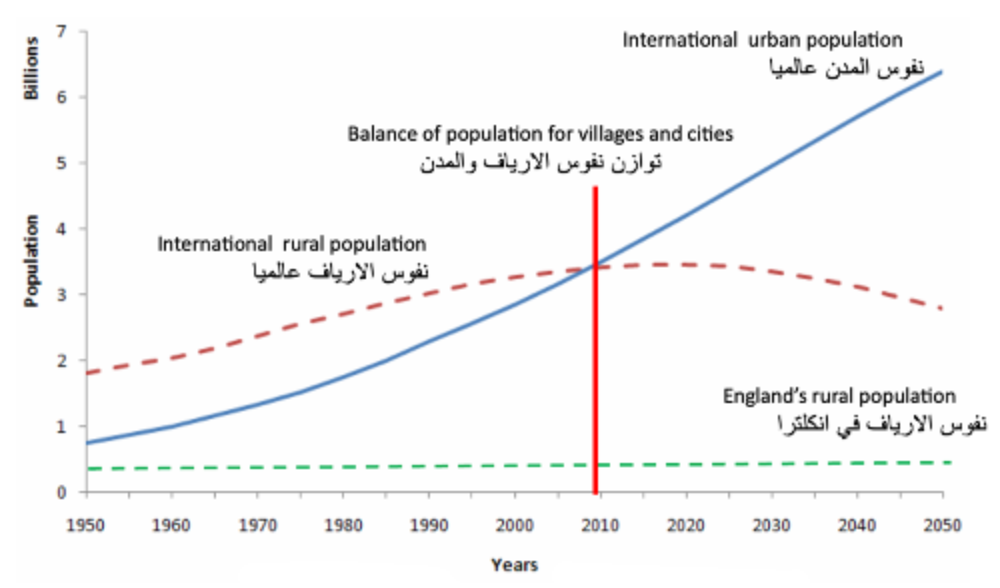

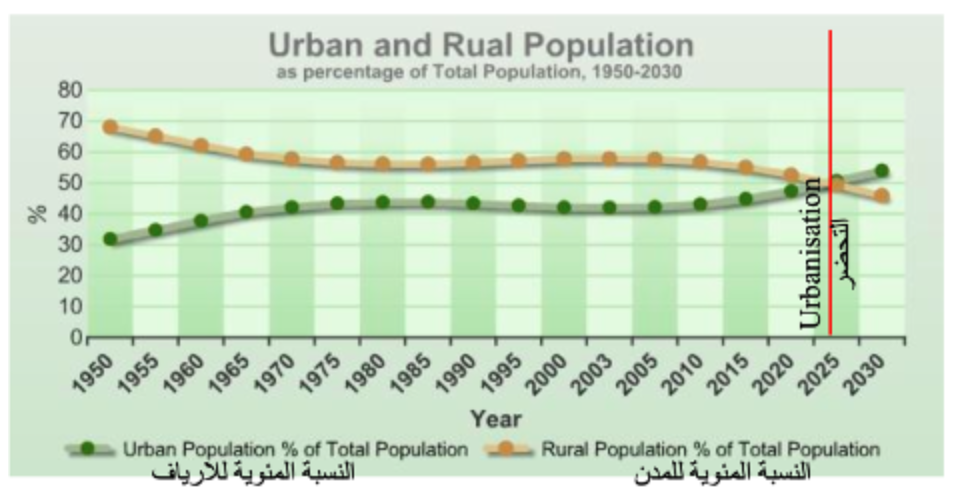

تبين احصائيات الأمم المتحدة انه حتى عام 2010 فان غالبية سكان الأرض يعيشون في الارياف. و ان هناك تناقص في سكان الارياف بدء حوالي عام 2010و تزايد في سكان المدن على المستوى العالمي وكما في الشكل 4 . قد يُعزى هذا نتيجة الفرق الحضاري بين المدينة والريف كما سبق وان اشرنا. يظهر الشكل 4 كذلك مقارنة ما بين إحصاء الأمم المتحدة [6] وضع المناطق الريفية في إنكلترا التي اشرنا لها في الشكل 2 .

شكل ٤: النمو السكاني العالمي في كل من المناطق الريفية والمدنية (نحو التحضر) [6].

كلما تطور المجتمع البشري كلما قل الفرق بين القرية والمدينة. في المجتمعات المتطورة أي التي تم الانتقال بها بشكل طبيعي (النموذج الانكليزي) قد لا تجد اختلافا كبيرا بين نمط الحياة الريفية والمدنية وكذلك الثقافة حيث انتقلت مميزات حياة المدينة نحو الريف دون ان يتطلب انتقال سكان الريف للعيش داخل المدن. وبذلك تطورت القرى ذاتها تدريجيا. كما ان سكان الريف لا يختلفون عن سكان المدينة من حيث التوجهات الثقافية والانفتاح واعتماد المعايير الحديثة (المدنية) في العمل والحياة. ان الاخلال بالتوازن ما بين المدينة والريف يؤثر على توازن الاستدامة.

المدينة والريف في الشرق الأوسط

تتميّز القرى في مجتمعات الشرق الأوسط بطابعها الاجتماعي والديني والثقافي الفريد، حيث تسود فيها روح التعاون والتكافل بين السكان، وتربطهم علاقات أسرية قوية تعكس وحدة المجتمع وتماسكه. وكأي قرية تُعدّ الزراعة وتربية المواشي من أهم الأنشطة الاقتصادية، مما يمنحها طابعًا إنتاجيًا مرتبطًا بالأرض والطبيعة. كما أن الحياة القروية تتسم بالبساطة والهدوء، بعيدًا عن صخب المدن وتعقيداتها. ويظهر الالتزام الديني والتقاليد بوضوح في حياة سكان القرى، حيث تلعب المساجد دورًا أساسيًا في الحياة اليومية، إلى جانب احترام العادات والقيم المتوارثة. وتوفر القرى نوعًا من الاكتفاء الذاتي من خلال المنتجات الزراعية والحرف التقليدية، مما يعزز من استقرارها. وبهذا، تمثّل القرية في الشرق الأوسط نموذجًا أصيلًا للحياة المتوازنة التي تجمع بين البساطة، والانتماء، والقيم.

هذا التسارع سيخلق حاجز زمني ارتفاعه بحجم الفارق الحضاري المتطور بين المكانيين

من جانب اخر تختلف المدينة والقرية في الشرق الأوسط من حيث نمط الحياة والخدمات، فبينما تتميّز المدينة بالحياة السريعة، والبنية التحتية المتطورة، وانتشار التكنولوجيا، والفرص الاقتصادية المتنوعة، تحافظ القرية كما رأينا على طابعها البسيط، والترابط الاجتماعي القوي، والاعتماد على الزراعة والحرف التقليدية. وتُعدّ المدينة في الشرق الأوسط أقرب إلى النموذج الغربي، نظرًا لتشابهها في أسلوب الحياة العصري، وتعدد الجنسيات، وتوفر المؤسسات الحديثة، واعتمادها على التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات، في حين تظل القرية أقرب إلى البساطة وأقرب إلي الهوية المحلية، وتعبّر عن الجذور الثقافية والاجتماعية للمجتمع الشرقي. تميل المدن في الشرق الأوسط للاقتراب من المدن الحديثة. وهذا يُظهر الفرق الكبير بين القرية الغربية (الانكليزية) والقرية الشرقية. القرية هنا تفتقر للخدمات الحديثة في مجالات التربية والطب والتخطيط العمراني …ألخ. هنا تبرز ثقافتين مختلفتين ثقافة المدينة وثقافة الريف. يمكن تأشير بعض مميزات كل من هاتين الثقافتين كما في الجدول 1ادناه.

| بعض نقاط القوة | بعض نقاط الضعف | |

| ١ | تنوع سكاني وثقافي- وجود مؤسسات (تعليم، إدارة، نقابات) – انفتاح على التعددية والأفكار الحديثة (القدرة على قبول التحديث الاجتماعي) – قبول القانون والنظام العام.. | احتمالية الفجوة الطبقية – ضعف الروابط التقليدية أحيانًا.. |

| ٢ | تضامن اجتماعي قوي- قيم التعاون والمساعدة- استقرار نسبي في العلاقات- الاستقرار المكاني… | الانغلاق أحيانًا على الجماعة الصغيرة- مقاومة التغيير السريع- سيطرة التقاليد على حساب القانون (عدم القدرة على قبول التحديث الاجتماعي).. |

الجدول ١: خطوط عامة للفرق بين ثقافة المدينة (١) والقرية (٢)

نموذجي العراق ومصر

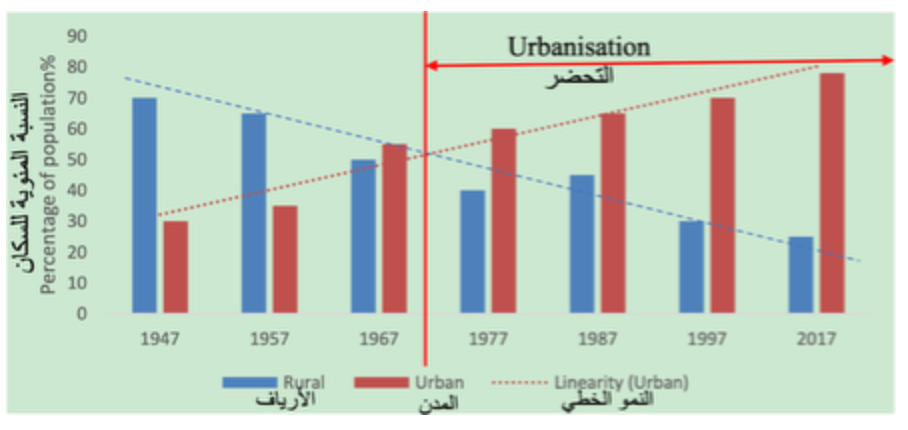

عند تشكيل دولة العراق بعد الحرب العالمية الأولى كان غالبية سكان العراق من الرياف. لم تكن المدينة أكثر تطورا من الريف. وهذا يعود للوضع التاريخي للعراق … يظهر الشكل 5 التوزيع السكاني ما بين المدينة والريف. استمرت السيادة السكانية للأرياف حتى منتصف عقد الستينات من القرن العشرين. التراجع في سكان الارياف يعزى الى الهجرة الجماعية باتجاه المدن. هذه الهجرة من النمط غير الطبيعي وهذا ما موضح في الشكل 3. التوازن في السكان ما بين الريف والمدينة حدث تقريبا في عقد الستينات من القرن الماضي وسببه الهجرة الجماعية.

الشكل ٥: التغيير السكاني في العراق [7]

اما بالنسبة لمصر فان مصر تتميز بواديها الخصب والذي كان السبب في تكون القرى الزراعية. لذا من الطبيعي ان يكون سكان القرى هم الغالبية كما هو الحال في العراق. يظهر الشكل 6 توزيعا احصائيا مشابها لما هو الحال في العراق من حيث نمو سكان المدن وتراجع سكان القرى. وهذا ما يتفق مع التغير العالمي كما في الشكل 3.

الشكل ٦: التغيير السكاني في مصر [8]

وكما هي الحال في العراق حيث عجزت المدن المتسارعة التحديث عن نقل تجربة التحديث الى القرى وهذا ما أدى الى الهجرة الجماعية. ان

” مصر الحقيقية ليست في الاحياء الغنية في القاهرة و الإسكندرية ولكن في ال 1200 منطقة الرسمية والأربعة آلاف قرية وتوابعهم من حصص وكفور ونجوع؛ ولا نملك ان ندع هذه المناطق تفنى، لأن نهايتها ببساطة هي نهاية مصر، واحياء تلك المناطق من الحضر والريف ممكن في حالة من الظلم والاستغلال ” [8].

الهجرة الجماعية غير الطبيعية (شكل 2) هي التي تسبب في نهاية القرى وتدمير البناء المدني.

نتيجة الهجرة الجماعية حدث التساوي في سكان المدن والارياف عام 2009 تقريبا على المستوى العالمي (الشكل 4) وكان قد حدث هذا التساوي في العراق في منتصف الستينات من القرن الماضي (الشكل 5) اما بالنسبة لمصر فمن المتوقع حدوثه ما بين 2025 و2030 (الشكل 6). وربما يعود سبب هذا الاختلاف لطبيعة لموارد الاقتصادية الرئيسية للبلاد. حيث دخل النفط في العراق منذ بداية القرن العشرين لينافس الزراعة التي هي عمود اقتصاد القرية و تحول اقتصاد العراق الى اقتصاد ريعي (معتد على النفط).

الزيادة في سكان المدينة (في العراق ومصر) حسب هذه التوزيعات الإحصائية هم من القرويين المحدثين كما يبينها الشكل 2. بمعنى ما تزال ثقافة القرية فاعلة بصورة كبيرة مع سكان المدينة. وهذا يترك انعكاس كبير على دور المدينة في كفاءة الإدارة والبناء. وهذا ما يقود لعودة ثقافة الماضي (الذي كان مخزونا في القرى) لتتنافس مع ثقافة الحاضر الوليد المتمثل بثقافة المدينة.

مشاكل الهجرة الجماعية من الريف للمدينة

فيما يلي بعض من مشاكل الهجرة الجماعية والتي تواجه المهاجرين او المنظومة التي هاجروا لها.

- ضغط على البُنى التحتية الحضرية والخدمات العامة

التدفق السريع للسكان إلى المدن يُحدث اختناقات في المياه، الصرف الصحي، النقل، المساكن، الكهرباء، والتعليم [9].

في بعض المدن العربية، جزء كبير من السكان الحضر لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي بشكل كافٍ، والإمدادات المائية تكون غير مستقرة [9].

- نشوء الأحياء العشوائية والسكن غير الملائم

بسبب ارتفاع تكلفة السكن الرسمي مقارنة بقدرة القادمين من الريف المالية، يلجأ كثيرون للسكن في أحياء دون تنظيم بنائي أو مرافق كافية [10] .

التوسع السريع مع افتقار للتخطيط المدروس يؤدي إلى سكن في ضواحي بعيدة جدًا أو في مبانٍ غير مطابقة للمعايير [10].

- ارتفاع البطالة أو العمل غير الرسمي

القادمين من الريف غالبًا لا يجدون فرص عمل رسمية متناسبة، فيضطرون للعمل في القطاعات غير الرسمية أو بأجور منخفضة [10].

عدم مطابقة المهارات المطلوبة في المدن مع ما لدى المهاجرين من الريف (نقص التدريب، خبرة محدودة [11].

- التكلفة المعيشية العالية وضغط المعيشة

المعيشة في المدينة غالبًا أغلى: السكن، النقل، الخدمات. القادمين من الريف قد يعانون خصوصًا في البداية [12].

نقص مشاركة الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة) قد يزيد الفجوة [10].

- التوتر الاجتماعي والثقافي

الاختلاف في العادات، القيم، الخلفيات الاجتماعية بين القادمين من الريف وسكان المدن يمكن أن يؤدي إلى شعور بالعزلة أو التهميش [10].

في بعض الحالات، النّزوح الريفي يؤدي إلى نزاعات حول استخدام الأرض، الخدمات، أو حتى التنافس على الوظائف [10].

- تدهور أو تراجع الريف

مع نزوح الشباب واليد العاملة، تتعرض القرى لخسارة القوى العاملة النشيطة مما يضعف الإنتاج الزراعي والاقتصادي المحلي [11].

تراجع الخدمات في الريف، قلة الاستثمارات، تدهور البنية التحتية الريفية [11].

- أثر التغير المناخي والنزاعات

الجفاف، نقص المياه، التغيرات في أنماط الأمطار تؤثر سلباً على الزراعة ورزق الريفيين، مما يدفعهم نحو المدن. [13]

- عدم احترام المعايير

عندما تكون الأغلبية المهاجرة أكبر احصائيا فان النظام الديمقراطي يسمح لها بأدارة الدولة ومؤسساتها الأساسية من خلال احزابها. هنا قد تظهر مشكلة عدم امتلاك المؤهلات والكفاءة اللازمة. وهذا ما يقود الى تراجع أداء الدولة ومؤسساتها حيث تأخذ بالتراجع عن المقاييس والمعايير العالمية الحديثة والتي سبق للدولة قد اعتمدتها في نظامها.

ختاما الأرياف بحاجة الى اهتمام كبير ورعاية سكانها وبذلك بتقليل الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة. الريف جزء أكثر من حيوي في الدولة المعاصرة.

المصادر

- V. Gordon Childe,What Happened in History , Aakar Books, ISBN-10: 9350023695, 1 Jun. 2016.

- V. Gordon Childe,Man Makes Himself , Signet , ISBN-10: 0451615085, 1 Sept. 1951.

- Max Weber, The City, The Free Press , ISBN-10: 0029342104, 1 Jan. 1966.

- Louis Wirth, Urbanism as a Way of Life (1938). American Journal of Sociology, Vol. 44. No.1 (July 1938), pp.1-24 (24 pages), The University of Chicago Press.

- Romola Davenport , The first urban society,

- United Nations The (UN) (2010). Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization Prospects: The 2007 Revision. http://esa.un.org/unup, Accessed on 11th March 2010.

- Central Statistical organization; Statistical Annual Abstract [source: World Bank 2014]. Journal of Sustainable Development; Vol. 16, No. 5; 2023 ISSN 1913-9063 E-ISSN 1913-9071.

- Transformations in Popular Attitude, Customs and Beliefs: A Framework for the Development of Poor Rural Settlements in Egypt. Data compiled from World Urbanization Prospects, 2003, http://esa.un.org/unup/index.asp?panel=1

- Hanafi, A. M., How Rapid Urbanization Adds to Woes of the Mideast, Arab News, 14 May 2006, https://www.arabnews.com/node/284684?utm_source=chatgpt.com

- Norman, K., Gil, A. M., and Barron, R., The Climate Change-Conflict-Displacement Nexus in the MENA Region, Baker Institute, 21 May 21 2024, https://www.bakerinstitute.org/research/climate-change-conflict-displacement-nexus-mena-region?utm_source=chatgpt.com

- Al Rakeezeh Organisation, Rural Challenges and Urban Migration in the Iraqi Countryside, 30 October 2023, https://al-rakeezeh.org/en/rural-challenges-and-urban-migration/?utm_source=chatgpt.com

- Abdukadir, A. A. and Osman, A. I., Social and Economics Perspective of Rural-Urban Migration: A Case Study Middle and Lower Shabele Regions in Somalia, International Information and Engineering Technology Association, 29 May 2024 https://doi.org/10.18280/ijsdp.190507

- Dorrer, K., Water Scarcity and Armed Conflict Shaping Migration Patterns in the Middle East and North Africa, The Diplomatic Envoy, 14 September 2022. https://blogs.shu.edu/thediplomaticenvoy/2022/09/14/water-scarcity-and-armed-conflict-shaping-migration-patterns-in-the-middle-east-and-north-africa/?utm_source=chatgpt.com